村尾静二・プロフィール

早稲田大学大学院で映画学を専攻後、国立民族学博物館で映像人類学を研究し、この分野で日本最初の学位を取得する(文学博士)。インドネシアを中心に芸術と宗教をテーマにフィールドワークを続け、映像作品『護りの時空』(スマトラ島)、『老いの時空』(バリ島)を制作。ポーランド国際人類学映画祭や東京都写真美術館をはじめ国内外の映画祭やミュージアムで上映され好評を得る。また、近年では、国立天文台ハワイ観測所や国立極地研究所において、映像アーカイブズの構築に向けた制作活動を展開する。

早稲田大学大学院で映画学を専攻後、国立民族学博物館で映像人類学を研究し、この分野で日本最初の学位を取得する(文学博士)。インドネシアを中心に芸術と宗教をテーマにフィールドワークを続け、映像作品『護りの時空』(スマトラ島)、『老いの時空』(バリ島)を制作。ポーランド国際人類学映画祭や東京都写真美術館をはじめ国内外の映画祭やミュージアムで上映され好評を得る。また、近年では、国立天文台ハワイ観測所や国立極地研究所において、映像アーカイブズの構築に向けた制作活動を展開する。

フィールドノートの余白に[01]

いまから10年前のこと

1989年に、バックパッカーとして初めてジャワとバリを旅したとき、インドネシアはスハルト長期政権のもと経済的に潤い、ジャカルタは東南アジア最大の都市として大きく成長を続けていた。それから数年ごとにインドネシアを訪れるようになった。そして、数週間ながらインドネシアで初めて文化人類学調査をおこなったのは、1997年にアジア経済危機がインドネシア経済を直撃し、スハルト大統領の辞任を求める民衆のうねりがやがて暴動となった数ヶ月後のこと。研究の対象としてシラットに関心をもちはじめたのはちょうどこの頃からで、すでに十数年が経過したことになる。

2002年と2003年の2年間、インドネシアのスマトラ島西部に滞在し、シラットとその社会・文化的側面に関して、文化人類学の視点から本格的なフィールドワークをおこなった。当時、私は大学院博士課程の学生であり、国立民族学博物館でインドネシアをフィールドにして文化人類学・映像人類学を研究していた。調査と研究の成果はその数年後に学術論文と映像作品にまとめたが、あれから10年が経過したいま、ふたたびスマトラ島を訪問し、シラットをめぐる社会・文化的状況がどのように変化したのか継続調査をする準備を進めている。

そこで、前回滞在中に書き綴った20数冊のフィールドノートを読み返している。すると、そこには社会構造や歴史、文化と宗教実践、そして、シラットの技、概念やその意味づけなどの様々な民族誌情報に加えて、私自身の心情や五感に基づく主観的な記述が思いのほか多いことに気付く。一般的に、学術論文は前者の客観的な情報によって構成される。一方、後者の主観的な記述は、あまり学術論文に使われることはないが、より直接的かつ生々しくフィールド経験を思いださせてくれる。文化人類学・民俗学には「フィールドで考える」という言葉があるように、文化について思考するとき、フィールドを身近に感じ、そこから立ち現れる感情や感覚に寄り添うことは思いのほか重要である。その意味において、フィールドノートの余白の端々に書き込まれた主観的な記述は、私がふたたびスマトラと濃密に向き合う準備をするうえで大きな意味をもちはじめている。

これからこのエッセイでお伝えするのは、スマトラ島の山間部においてフィールドワークを経験するなかで感じ、考えたとこであり、それを通して立ち現れるシラットの実像である。シラットを通してアジアの身体という深い森に果敢に分け入ろうとされている北村明子さんの試みを理解する一助にもなるなら、筆者として大きな喜びである。

フィールドノートの余白に[02]

フィールドワークの始まり

インドネシア、マレーシア、シンガポール、ブルネイ・ダルサラーム、フィリピン南部の島嶼部、そしてタイ南部に広がるマレー文化圏には、身体技法に基づく護身の技が広く分布する。その名称は各地域により異なり、型や動き、その目的や社会的意味づけも一様ではない。

これほど広範囲において実践されていながら、日本では殆ど知られることのないシラットとは何か。インドネシア、そのなかでもジャワ島やバリ島の上演芸術、芸能や儀礼に関心をもち、フィールドワークをかさねていたとき、私はいつのころからかシラットにも関心をもつようになっていた。いま思い返すと、そこには、20世紀初頭、バリ島で開花したバリ・ルネサンスの立役者であるドイツ人アーティスト、ヴァルター・シュピースがシラットについて書き残した魅惑的な文章と写真による影響もすくなからずあったように思う。

大学院博士課程の学生として国立民族学博物館で文化人類学・映像人類学の研究をしていたとき、2年間にわたる在外調査の機会を得ることになった。そこで、私は宗教実践にともなう身体技法および身振りの多様性を映像人類学の視点から考察するリサーチプロポーザルを立案し、その問題に分け入るひとつの事例としてシラットを研究対象に取り入れることにした。

私が調査地に選んだのは、シラットの源流のひとつを築き、実践者の地域的な広がりおよび潜在的な層の厚みにおいて豊かなことで知られる、インドネシア、スマトラ島西部のミナンカバウ人社会(ミナンカバウ人はミナンカバウ語を母語とし、行政上の西スマトラ州を生活文化圏とする)である。そして、技を狭義の意味に限定することなく、その実践や伝承が社会のなかに広く浸透する身体技法ととらえることにより、現地のアダット(伝統的な慣習)や宗教実践といかなる関係を築いているのかを参与観察することにした。

このような意図から、調査場所には「スラウ」とよばれるミナンカバウ人のイスラーム礼拝所を選んだ。インドネシアは世界最多のイスラーム教徒を擁する多民族国家であり、そのなかでも西スマトラのミナンカバウ人は、イスラームへの信仰心がことに厚い民族のひとつとして知られている。また、その社会は、表面上はイスラームの戒律と相反するかにみえる母系制のうえに成り立っており、人口規模のうえでは世界最大の母系性社会といわれる(ウマール1980)。

ミナンカバウ人の宗教実践は主に二つの場において日常的におこなわれている。ひとつはイスラーム教徒の礼拝堂である「メスジッド(英語ではモスク)」であり、もうひとつはミナンカバウ人社会の基礎単位である母系氏族集団がそれぞれに所有運営する、礼拝所「スラウ」である。スラウでは、イスラームの戒律が神秘的な側面も含めて実践され、シラットの修行がおこなわれる。また、社会の規範である母系制のアダットとイスラームの教えが現代社会と直面するなかで生じる諸問題はスラウにおいて日常的に議論され、整合を図るなかで新たな適応策がとられることになる。このように、ミナンカバウ人社会において、スラウは個人の信仰と社会、身体技法とイスラームの戒律を、宗教実践を基盤として結合する、特別な場として機能しているのである。

このようにして、スマトラ島でのフィールドワークは始まった。

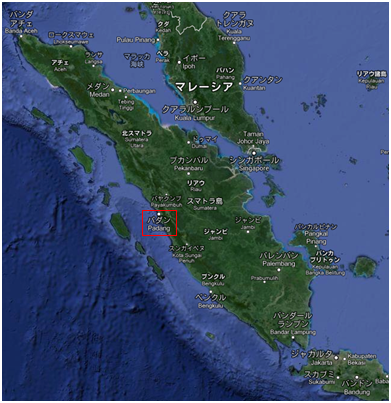

スマトラ島、その西部に西スマトラ州の州都パダンがある。(maps.google.co.jp)

スマトラ島、その西部に西スマトラ州の州都パダンがある。(maps.google.co.jp)

参考文献:ウマール・ユヌス「ミナンカバウの文化」『インドネシアの諸民族と文化』(クンチャラニングラット編 加藤剛・土屋健治・白石隆訳)所収、1980年、めこん出版、291-313頁。

ミナンカバウ人の社会 ~その文化的背景~

ミナンカバウ人の社会、その文化的状況は、インドネシアの他の地域と同様にダイナミックな変化の過程にある。現地の人々にインタビューを繰り返すなかで明らかになったのは、多くの人々はミナンカバウ人の生活世界が大きく変わり始めた時期として1960年代から70年代を考えていることである。そして、この変化の根拠として説明されるのは、その時期よりスラウが明らかに減少しはじめたという事実であった(スラウに関しては、第2回「フィールドワークの始まり」を参照のこと)。

一方、インドネシアでは1999年に地方行政法が施行され、地方自治(オートノミ・ダエラ:Otonomi Daerah)の実現に向けて行政が再編されるなか、スラウをめぐる文化的状況は新たな局面を迎えている。ミナンカバウ人の社会は、行政上は西スマトラ州とほぼ一致するが、地方自治の実現に向けて西スマトラ州政府が打ちだした文化政策は、「ナガリに戻ろう。スラウに帰ろう“kembali ke nagari, kembali ke surau”」というものであった。

ナガリとは、ミナンカバウ人社会のなかで築かれてきた伝統的な慣習村のことであり、それはミナンカバウ人のアダット(伝統的な慣習)に基づいて形成されてきたものであった。しかし、長期にわたりインドネシアを治めたスハルト政権(1968年~1998年)は、1979年に「デサ:desa」という新たな土地制度により全国の農村部を再編し、西スマトラ州でも1983年からナガリは廃止されることになる。つまり、それによりミナンカバウ人社会は行政に関わるアダットの力を弱められることになった。「ナガリに戻ろう」とは、そのような画一化からミナンカバウ人のアダットに基づく土地区画、地域行政を取り戻し、地方自治社会に向けて動きだすことを意味している(Salmadanis & Duski 2003:164-199)。

そして、スラウとは、日常生活をとりまく万事を議論し、イスラームの宗教実践やシラットの修行がおこなわれ、それらを次世代に継承していく場であり、ミナンカバウ人の生活世界の中心として、各ナガリにおいて機能してきた。「スク:suku」とよばれる母系氏族集団やそれを構成する「パユン:payung」とよばれる小血族集団がひとつのスラウを建設し、運営するのが一般的であるが、高名なイスラーム導師のもとには氏族の範囲を越えて多くの人々が集った。スラウには子どもから老人まで広い年齢層が参集するが、そのなかでも主要構成員となるのは青少年の男子であり、彼らはスラウに寝泊まりし、共同生活を送るなか、導師のもとでアダット、イスラームの戒律、生活知識や処世術を学び、シラットの修行に就いた。

ミナンカバウ人の若者、なかでも男子がスラウで共同生活をするのには理由がある。ミナンカバウ人はアダットに基づいた母系制を継承しており、土地や家屋など総ての家督財産は女性の系を通して継承される。そのため、男子は少年期より独立精神を学ぶことが期待され、スラウに寝泊まりするなかで、さきに述べた種々の知識の習得に励み、10代後半から20代前半のあいだに、財産・知識・経験をもとめて出稼ぎに向かうことを慣習としてきた(Mochtar 1979:Anas 1986)。現在でも、ミナンカバウ人社会では母系制が継承されており、多くの男子は出稼ぎのために故郷を後にし、女子の出稼ぎも珍しいことではなくなった。しかし、スラウの減少にともない、若者たちが出稼ぎに備えてスラウで修練をつむ慣行はいくつかの地域に残るだけとなっている。

「スラウに帰ろう」とは、母系氏族集団や小血族集団に基づく大家族制から核家族制へと家族形態が変容していく過程で減少してしまったスラウの存在にふたたび注目し、スラウを基盤にして伝承されてきたアダットや種々の知識、スラウを中心に形成されるナガリを取り戻すことを意味している。

私が長期にわたる住み込み調査を許され、映像人類学にもとづくフィールドワークを実施することになったのは、西スマトラ州内陸部のムラピ山の麓にたたずむ古いスラウであった。このスラウは、スラウの減少が始まった70年代以降も活発に活動が続けられてきた数少ないスラウのひとつであり、とりわけ導師の人並みはずれた知識や能力、スーフィズム(イスラーム神秘主義)に基づく宗教実践、ミナンカバウの伝統的な楽器演奏による宗教唱歌、そして、ミナンカバウの代表的なシラットの様式を継承するという特色をもつ。

調査地のスラウ。西暦1918年に建設された。(筆者撮影)

調査地のスラウ。西暦1918年に建設された。(筆者撮影)

A. A. Navis

Alam Terkembang Jadi Guru-Adat dan Kebudayaan Minangkabau. PT Pustaka Grafitipers, Jakarta, 1986.

Mochtar Naim

Merantau-Pola Migrasi Suku Minangkabau. Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1979.

Salmadanis and Duski Samad

Adat Basandi Syarak-Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau. PT. Kartika Insan Lestari Press, Jakarta, 2002.